Семь лет велижского земства

В этом году исполняется 160 лет земской реформе в России. Юбилей, конечно, не круглый, но в некоторых регионах состоятся, а кое-где уже и прошли мероприятия, посвященные этому событию.

А будут ли отмечать годовщину этой реформы в Велиже? Если велижане решат обойти молчанием нынешний юбилей, то поступят абсолютно правильно. Почему? Ответ прост: никакого земства в 1864 г. и в ближайшие годы в Велижском уезде создано не было.

Земство – местное самоуправление

Попробуем понять, почему так произошло, но сначала разберемся, что такое земство. Пугаться этого малопонятного слова не следует. Земская реформа 1864 г. являлась одной из «великих» реформ царя Александра II и предусматривала создание на местах органов местного самоуправления, или, по тогдашней терминологии, земств. На уровне губерний это были губернские земские собрания и губернские земские управы, на уровне уездов – уездные земские собрания и, соответственно, уездные земские управы. Новые органы решали исключительно хозяйственные вопросы местного значения: содержание дорог, школ, больниц, устройство санитарной части, взимание местных налогов и т.д. Реформа проводилась поэтапно, первоначально земство было организовано лишь в 34 губерниях России. Витебская губерния, в составе которой в то время и находился наш уезд, в их число не вошла. Причина состояла в том, что в губерниях Западного края (в их число входила и Витебская) преобладали землевладельцы польской национальности, что могло дать им численное превосходство в новых органах. Национальный – а особенно польский – вопрос всегда остро стоял в империи Романовых, а тут еще накануне реформы, в 1863 г., произошло очередное польское восстание, с трудом подавленное войсками.

Таким образом, Велижский уезд разделил судьбу всей губернии и почти на полвека остался неземским. Впрочем, ничего невероятного в этом не было – в ХIХ в. земством смогли обзавестись меньше половины российских губерний. К началу XX в. город Велиж имел самоуправление (городская дума, городская управа), а вот его уезд – нет.

Вопрос об учреждении органов местного самоуправления в неземских губерниях неоднократно поднимался в правительстве. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в начале XX в. В 1903 г. в Витебской губернии появляются Комитеты и Управы по делам земского хозяйства. Эти органы решали вопросы местного хозяйства, но назвать их полноценным земством нельзя уже потому, что их состав не избирался, а назначался министром внутренних дел.

Самобытность Велижа

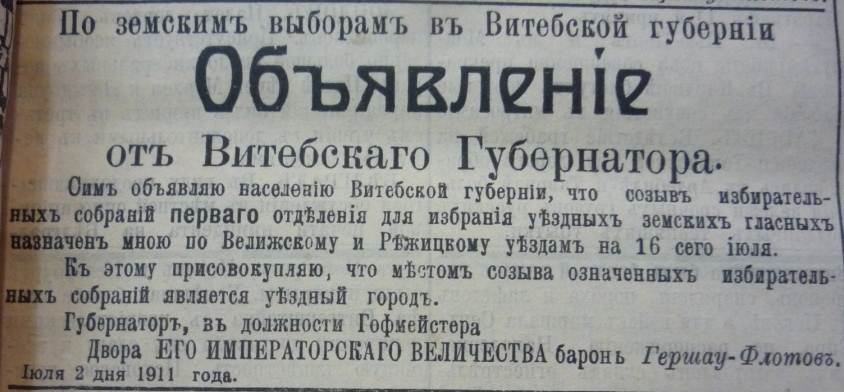

Только через восемь лет, в 1911г. наш край получил выборное местное самоуправление. Именно с этой даты и следует вести отсчет начала деятельности земства в Велижском уезде. Связано это было с деятельностью выдающегося реформатора П.А. Столыпина. Именно он стал инициатором проведения реформы в Западном крае. Подготовка и проведение нового закона вызвала сильнейший политический кризис. Неожиданно у законопроекта нашлись влиятельные противники в Государственном Совете. Только под угрозой своей отставки Столыпин убедил царя распустить законодательные органы (Государственную Думу и Государственный Совет) и принять закон непосредственно царским указом. Победа далась Столыпину дорогой ценой, но зато в западных губерниях появилось свое земство, и уже летом 1911 г. в Велижском уезде прошли выборы в новые органы местного самоуправления.

К сожалению, в исторической литературе встречается ошибочная точка зрения, что земские органы власти в Велижском уезде появились в 1864 г. Как мы теперь видим, это не соответствует действительности.

Вообще, при изучении истории Велижа всегда нужно помнить, что наш регион имеет самобытную историю. Проходившие здесь исторические процессы и события всегда отличались от аналогичных процессов в центральной России. Наша история ближе к истории белорусских земель, чем, например, к истории соседних Твери, Пскова и даже Смоленска. Во многом это обусловлено длительным нахождением Велижа в составе европейских государств – Великого княжества Литовского, Речи Посполитой. Окончательно в состав России город вошел только в 1772 г. Даже Смоленск к этому времени уже более ста лет находился под скипетром русских самодержцев.

Но и после этого национальный состав, органы власти, судебная система, законы и обычаи в Велиже разительно отличались от общероссийских. Попытки унифицировать их неоднократно предпринимались российскими самодержцами, но даже к 1917 г. западные земли империи не утратили своей самобытности. Только в советское время удалось унифицировать этот кусочек нашей страны, но и сейчас можно уловить неповторимые особенности в культуре, обычаях и языке жителей Велижского района.

Благодарность Столыпину

Велижской уездной земской управы, 1913 г.

Земская реформа в Западном крае проводилась по иным правилам, нежели в центральной России. Главное отличие – ограничение числа лиц польской национальности в новых органах (власть по-прежнему опасалась поляков). Так, при избрании в 1911 г. в Велижское земское собрание прошел только один поляк – небогатый землевладелец Иосиф Слушко-Цяпинский, никакой роли впоследствии не игравший.

Дореволюционные велижане были благодарны властям, и прежде всего Столыпину, за «дарование» новых органов, где они сами могли быть хозяевами.

Велижане даже послали телеграмму Петру Аркадьевичу с благодарностью за введение земства в Западном крае. Ответ председателя Совета министров был зачитан в октябре 1911 г. на земском собрании. Правда, к этому времени самого Столыпина уже не было в живых: он погиб от пули террориста еще 5 сентября, поэтому собрание почтило его память вставанием. Далее земское собрание приняло решения ассигновать 50 рублей на сооружаемый в Киеве памятник Столыпину, послать телеграммное соболезнование его вдове, а в здании земской управы поместить портрет этого выдающегося деятеля (первоначально вместо портрета планировали установить памятник). Кроме того, было решено выделить 100 рублей на икону святого Петра с неугасимой лампадой для городского собора.

Но и это еще не все. Велижское земство учредило при местной мужской гимназии 10 стипендий имени П.А. Столыпина по 40 рублей каждая для лучших учеников. Интересно, что 5 стипендий должны были получать дети крестьян. Кроме этого учреждались стипендии имени Столыпина в Велижском и Усвятском городских училищах.

К сожалению, любая ошибка порождает несколько других. Так и «прижившаяся» неверная дата введения земства в нашем крае породила ряд ошибочных выводов. Например, в местной литературе можно встретить утверждение, что благодаря земству были открыты в 1864-65 гг. школы в Чеплях, Маклоке, Сертее и Буднице, в 1905 г. в Селезнях и в 1909 г. в Логове. Действительно, школы были открыты, но только вот земство никакого отношения к их открытию не имело, и лишь после 1911 г. часть этих учебных заведений была передана в ведение земства.

Велижское уездное земство, несмотря на короткий период существования, смогло улучшить дело в местном образовании, здравоохранении, строительстве дорог, ветеринарии, сборе статистических данных и т.д. Большая работа была проведена по развитию агрономических знаний у населения.

Руководила всеми этими мероприятиями земская управа, состоящая из трех человек – председателя и двух членов. Управа размещалась в доме купца Кагнера напротив Николаевской церкви. Здание частично сохранилось. Сейчас в нем находятся ЗАГС и центр занятости Велижского района.

Служили землякам

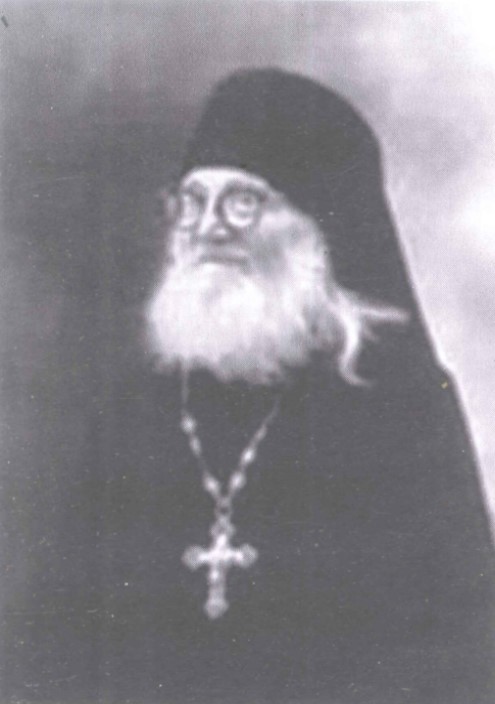

Фрагмент фотографии, 1912 г.

(С.В. Кондратьев),

60-е гг. XX в.

Первым председателем земской управы (1911-1914) стал отставной артиллерийский офицер Николай Александрович Семевский. В Велиже он оказался благодаря женитьбе на Зинаиде Владимировне – дочери верховского помещика Владимира Егоровича Рентельна. Человек либеральных взглядов, Н.А. Семевский немало сделал для развития хозяйства в уезде. После революции он не покинул Россию и умер в 1942 г. в блокадном Ленинграде. Двое его сыновей – Борис и Владимир – стали профессорами и внесли значительный вклад в развитие науки.

Удивительна и трагична судьба второго председателя земской управы (1914-1917) Сергея Владимировича Кондратьева. Потомок лучших дворянских родов Велижского уезда (среди его предков были Комаровы, Алексиано, Богдановичи и др.), он до 1914 г. несколько лет прослужил земским начальником в Усвятах и много сделал для развития этого местечка. Большой деятельностью отмечено и его пребывание на посту председателя земской управы. Истинно верующий человек и преданный монархист, С.В. Кондратьев не принял революцию, а во время Гражданской войны он бесследно исчез. Его супруга – учительница одной из велижских школ Анна Гавриловна (ур. Варфоломеева) – не получая вестей от мужа, решила, что он погиб на фронте и через несколько лет снова вышла замуж. Однако Сергей Владимирович выжил, но оказался вдали от Родины, в эмиграции. Годы потрясений сподвигли его к духовному служению. В 1933 г. он становится священником. Служил в Лионе, Риве, Брюсселе. В 1964 г. принял монашество с именем Серафим. С 1965 г. – архимандрит. Умер в 1968 г. и был похоронен на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Третьим и последним председателем Велижской земской управы стал М. Кудин (1917–1918). Биография этого человека известна плохо, предположительно, он происходил из местечка Усвят.

Лебединая песня

Революционный 1917 год принес важное новшество – организацию волостных земств. Теперь не только уезд, но и каждая волость получила свои органы местного самоуправления и возможность самостоятельно решать свои хозяйственные вопросы. Сейчас уже трудно поверить, но в Сертее, Буднице, Чеплях, Маклоке, Усвятах, Крестах и других волостных центрах существовали свои земские органы власти, выбранные из местных жителей. Правда, это уже была лебединая песня земств. Весной 1918 г. новая власть распустила все земства в уезде.

Такая вот короткая история велижского земства, всего 7 лет. И если бы не Столыпин, то, наверное, наш уезд так и остался бы без своего самоуправления. А мы теперь точно знаем, что земская реформа была проведена в нашем крае в 1911 г., и знаем причины, по которым царское правительство не проводило ее раньше. Так что если где-то сейчас и отмечают 160-летие реформы, то велижан это точно не касается.

Денис Самулеев, краевед