История Велижского Свято-Духова собора

В 2023 году исполнилось бы 200 лет одному из самых красивых сооружений нашего города XIX века – Свято-Духову собору, который вызывал восхищение современников и оставался надолго в памяти у людей, посещавших Велиж.

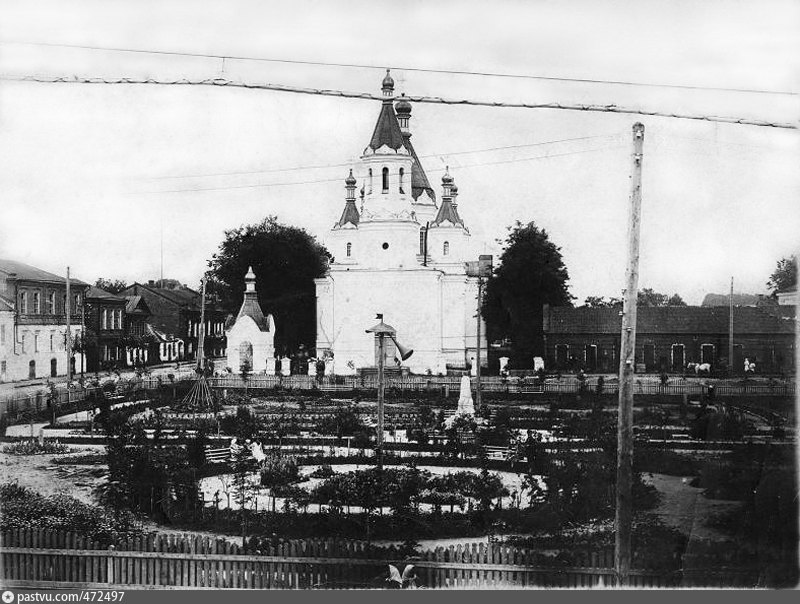

В сохранившихся письменных источниках собор назван «жемчужиной города Велижа и главным украшением городской площади». Храм располагался на углу пересечения современной улицы Кропоткина и нынешней площади Дзержинского, на месте, где в настоящий момент находится жилой двухэтажный дом.

Мы обратились к настоятелю храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия иерею Владимиру Баринову, который по различным источникам, в т.ч. воспоминаниям старожилов, по крупицам собирает историю храмов на велижской земле, чтобы рассказать о главном православном храме нашего города.

Причина строительства

История постройки собора восходит к началу XIX века, когда прихожане Михайловской церкви обратились с ходатайством о разрешении построить в самом городе по образу русских церквей храм на месте дома мещанки Маханкевичевой, в котором находилась временная домовая церковь. Прихожане указывали и причину строительства: горожанам трудно добираться до Михайловской церкви, находящейся за чертой города. В 1810 году строительство нового храма было высочайше разрешено и из царского кабинета императора Александра I была отпущена сумма 500 рублей ассигнациями.

Начало строительства собора

Строительство собора было завершено в 1823 году, церковь была освящена и стала приходской. Новая церковь была кирпичная, небольших размеров, с отдельно стоящей деревянной колокольней. С этого момента храм начинает свою жизнь в городских и общественных событиях.

В 1839 году состоялось торжественное воссоединение униатов с православием (уния – насильственное подчинение православных католической церкви польской властью при временном сохранении внешних обрядов православной веры). В исторических документах об этом событии говорится так: «3 июля, Преосвященнейший Василий, Епископ Оршанский, прибыл в Велиж. Хотя жители города за несколько только часов узнали о имеющем быть посещении, однако мгновенно собрались у заставы, на главной площади, близь церкви, и за городом, на дороге, желая встретить своего архипастыря. По въезде архипастыря в самый город, при входе его в новую церковь Святого Духа, было большое стечение народа… На следующий день в 9 часов утра представлялись все чиновники города, а общество почетнейших граждан с городской головою преподнесли хлеб-соль. 4 июля. 10 часов, Его Преосвященство совершал Литургию в Свято-Духовской церкви. Таким образом, совершено торжественное присоединение униатов г. Велижа к православию, обращавшего на себя внимание правительства, как город, населенный униатами, и где купечество имеет жен католического исповедования…» Из письма Преосвященнейшего Василия генерал-губернатору Дьякову видно, что велижане с радостью оставили униатство и вернулись к прежней православной вере. При служении в Духовском храме стечение народа было огромным, но тишина и спокойствие граждан было удивительным, а раздача архипастырских благословений продолжалось более часа.

Велижане любили свой храм

Велижане полюбили свой новый храм, в нем стали проходить важнейшие городские события, начинавшиеся с молитвенного обращения к Богу. Не жалели горожане сил и средств для украшения храма. Храм поражал всех своим величием и красотой. Так, в 1843 году в Свято-Духовой церкви устроен новый трехъярусный иконостас, вызолоченный червонным золотом. А на следующий год, ввиду особого положения храма в городском обществе, он становится соборным храмом.

В 1856 году при Свято-Духовом соборе бывшим церковным старостой Филиппом Петровичем Крупским устроен боковой придел в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. В 1859 году устроена каменная колокольня и распространено здание храма, а через год горожане устроили серебряные ризы на все иконы иконостаса. По архивным источникам за 1866 год собор описывается следующим образом: «Главным и придельным алтарями собор обращен на юг, а главный вход в него с рыночной площади. Наружный вид собора чисто православный и благообразный, внутри большая часть трехъярусного иконостаса главного алтаря в серебряных 84 пробы ризах».

В собор была передана и главная святыня велижской земли – Велижская Замковая икона Пресвятой Богородицы, присланная из Москвы в 1536 году Иваном Грозным для освящения велижской крепости и находившаяся сначала в замковой церкви, а затем в часовне на берегу Западной Двины.

Желая увековечить память избавления жизни императора Александра II 4 апреля 1866 года, велижане при Свято-Духовом соборе на месте разобранной деревянной колокольни построили часовню, в которую поместили иконы Христа-Спасителя и небесного покровителя императора – благоверного князя Александра Невского. Но наслаждаться и радоваться великолепию собора пришлось не долго.

Собор сгорел

В 1868 году 25 июля в Велиже произошел страшный пожар, сгорела большая и лучшая часть города. Сгорели более 500 зданий, в их числе и городской собор, а в ночь с 7 на 8 сентября обрушились своды собора. Под развалинами осталось великолепное паникадило, висевшее в центре собора.

Возрождение

В 1872 году горожане решили построить новый собор. Завалы обрушившихся сводов и стены в 1873 году были разобраны. Воссозданный собор предстал перед велижанами уже через два года.

По плану собор вышел пятиглавым с колокольней, покрытой железом, стены были оштукатурены и проведена их роспись. 20 сентября 1875 года отделочные работы были завершены, собор был готов к освящению. 28 сентября возрожденный из пепла храм был торжественно освящен.

По историческим описаниям на начало XX века собор выглядел следующим образом: «…каменный, теплый. С колокольнею и пятью главами. Алтарем собор обращен на юг, а главным входом на городскую площадь. Внешний вид собора – согласно православной традиции и служит украшением всего города. Внутри стены собора окрашены клеевыми красками. Иконостас небольшой современной архитектуры наклейкой из темного дуба. Иконы иконостаса хорошего письма. Из прежних икон собора, сохранившихся после пожара, обращает на себя внимание икона Пресвятой Богородицы в серебряной ризе с изображением по сторонам 12-ти праздников, которую называют Замковой. Кроме того, сохранилось много икон из прежнего иконостаса. Из новых икон особое внимание обращают икона Владимирской Пресвятой Богородицы в серебряной вызолоченной ризе и икона Спасителя, устроенная горожанами в память избавления жизни государя и его августейшего семейства от угрожавшей опасности при крушении поезда 17 октября 1888 года. При соборе сохранилась часовня после пожара с иконами Спасителя и Александра Невского».

1 октября 1912 года после торжественного богослужения в соборе на городской площади был освящен бюст императору Александру I, установленный на средства горожан в память трехкратного посещения государем Велижа.

В 1937 году собор был закрыт

После прихода к власти большевиков на долю велижан выпадают тяжелые испытания. Людей начинают преследовать за их убеждения и принадлежность к определенному сословию, а неугодных – расстреливать в Семичевском бору. Представители новой власти отобрали у собора все ценности и украшения, которыми велижане украсили свой любимый храм. Часть из них была разворована, а часть отправлена в витебское ЧК. Колокола были сброшены с колокольни, разбиты и отправлены на переплавку. Но и на этом бедствия собора не закончились. Власть ищет юридических оснований для закрытия собора.

Дата закрытия собора выбирается не случайно, в преддверии праздника Пасхи лишить верующих возможности встречать этот праздник на городской площади. Последнее богослужение в соборе было совершено на вербное воскресение 1937 года, после чего верующим было объявлено о закрытии собора. Чтобы избежать волнения со стороны православного населения города, по улицам города прошли активисты, которые ходили по домам с требованием поставить подписи в поддержку инициативы закрытия собора. По воспоминаниям старожилов, люди отказывались ставить свои подписи, открыто выражая свое отношение к инициативе, а те, кто боялся вступать в конфликт, ссылались на неграмотность и неумение ставить подписи. Не получив желаемой поддержки от взрослых, активисты просили поставить подписи вместо взрослых детей, играющих во дворах. Подписи детей были представлены общественности как желание большинства велижан закрыть собор.

Следует отметить, что как центральный храм Велижа собор, хранящий главную святыню и символ города «Велижскую» (Замковую) икону Пресвятой Богородицы, вызвал у чекистов особую ненависть. Поэтому разграбление собора чекистами происходило с особым необъяснимым желанием осквернить, растоптать и унизить то, что ранее считалось святыней для многих поколений велижан. Как вспоминала юная прихожанка Свято-Духова собора, очевидица событий, спасшая икону «Входа Господня в Иерусалим», лежащую на аналое посреди собора, которой в ту пору было 13 лет: «…когда в городе стали говорить, что грабят собор, я побежала на площадь к собору. В собор никого не пускали, а возле стояло много людей. Детей особо не трогали, и я прошмыгнула во внутрь собора. В храме творилось Содом и Гоморра, чекисты ногами выбивали иконы с иконостаса, стреляли с нагана в лики святых, ножами выковыривали глаза иконам, бросали их на пол и топтали ногами. Все это сопровождалось смехом, руганью и бранью. Во всем этом было что-то зверское, наполненное ненавистью, было ощущение, что эти люди лишились разума. Видя все это, у меня возникло желание спасти хотя бы что-нибудь. Увидев посреди собора икону праздника, я схватила ее и спрятала под рубаху. Далее помню, как выскочила из собора и бежала, мне казалось за мной гонятся, поймают и расстреляют. Боясь, что меня заметили и за иконой придут, я ее спрятала у своей тетки на чердаке».

В один день иконы, иконостасы и прочая деревянная мебель и утварь собора и других храмов города были вывезены за город и преданы огню. По воспоминаниям старожилов, всю ночь за городом было видно зарево, все в городе и окрестных деревнях знали, что это горят святыни, собранные горожанами в своих храмах на протяжении нескольких столетий.

Здание собора передается под склад райсоюза

После разграбления и поругания собор на площади своим величием и крестами на куполах был напоминанием для верующих о святости и о Боге. Проходя мимо собора, люди продолжали, останавливаясь возле, креститься на кресты храма. Тогда райком принимает радикальные меры об изменении облика собора.

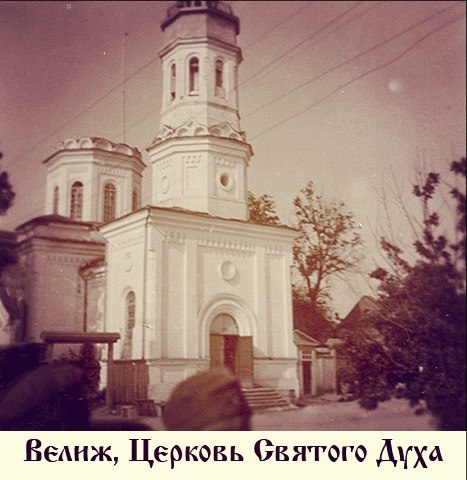

Собор, бывший главным украшением города и «жемчужиной» городской площади, был лишен крестов, куполов, шатров и четырех малых барабанов, располагавшихся вокруг центрального барабана. В целях антирелигиозной пропаганды к снятию крестов собора были привлечены подростки училища, которым поручили тянуть за веревки, наброшенные на кресты собора. После того как были подпилены опоры крестов, увлекаемые веревками кресты обрушились у подножия собора. После такой переделки внешнего облика от прежнего величия остались только стены с главным барабаном и колокольня, переделанная в смотровую площадку.

В годы Великой Отечественной войны на короткое время в соборе возобновились богослужения. При освобождении города храм пострадал от обстрелов. Частично был разрушен главный барабан храма и выбит в некоторых местах из стен кирпич. В 1957 году собор был признан руководством города ненужным для советских граждан как символ православия, и было дано постановление: сохранившееся здание собора разобрать. Кирпич собора был пущен на дороги окрестностей. Часовня собора просуществовала еще несколько лет. В ней сначала продавали соль, затем пиво, а потом и она была разобрана. Так был уничтожен великолепный памятник и украшение нашего города – соборный храм города Велижа. На месте собора был построен двухэтажный жилой дом.

Сохранившиеся виды собора в открытках и фотографиях

Записала Алла Лукина

Материалы предоставил иерей Владимир Баринов,

настоятель храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия