Утраченный памятник истории Велижа

21 октября 1915 года в г. Велиже состоялось освящение часовни-памятника 300-летия Царствования Дома Романовых. В документах того времени сохранилось описание этого неординарного события для города. Николай Савицкий1 писал:

«На страницах летописи города Велижа за 1915 год 21-е октября должно быть отмечено особенно ярко. В этот день с благословения Преосвященнейшего Кириона, Епископа Полоцкого и Витебского, состоялось освящение часовни-памятника 300-летия Царствования Дома Романовых. Сад «Липки», где возвышается теперь упомянутая часовня-памятник – самое красивое место в г. Велиже. Расположенный на левом берегу З. Двины, этот укромный уголок всегда, а особенно весеннею и летнею порой, привлекал к себе огромную толпу публики. Здесь каждому приятно подышать свежим воздухом и полюбоваться панорамой потусторонней части (правой) города с его окрестностями и далью Двины, с движущимися по ней пароходами, лайбами и плотами леса.

И вот в этом месте, среди дивной природы, некогда, по преданию, находилась православная церковь, но, когда и при каких обстоятельствах на месте ее появилась убогая, на четырех деревянных столбах, наполовину обшитая досками часовня с изваянным на дубовом кресте распятием Спасителем, неизвестно.

Часовня эта своею запущенностью производила удручающее впечатление на все христианское население города.

Много говорилось по делу о реставрации часовни, годы сменялись годами, но желанный вопрос, по недостатку средств и отсутствию надлежащей инициативы, отлагался в долгий ящик. И лишь только стечение исключительно благоприятных обстоятельств двинуло дело вперед. То был юбилей 300-летия Царствования Дома Романовых – 21 февраля 1913 года. Желание горожан и администрации г. Велижа ознаменовать этот великий день каким-нибудь вещественным памятником, вследствие усиленной просьбы местного духовенства, вылилось в мысль: на месте старой часовни в саду «Липки» соорудить новую, каменную часовню-памятник, как выражение радости по случаю знаменательного юбилея. Скорому осуществлению мысли о замене ветхой часовни в «Липках» новою немало способствовал бывший здесь воинский начальник подполковник И.М. Виноградов2 – человек глубоко религиозный и популярный среди велижан. При всяком случае, где только представлялась малейшая возможность, он настойчиво проводил мысль о скорейшей замене старой часовни новою. Почин был положен городскою управою, ассигновавшею на это дело 100 руб. – Земская Управа в деле пожертвований явилась самой крупной единицей, отпустив на это дело 1 500 руб. По ходатайству предводителя дворянства экономия имения «Селезни» графа А. Мордвинова3 внесла в строительный фонд 500 руб., Мария Павловна Родзянко4 100 руб., Велижское Отделение Св. Владимирского Братства 75 р., затем потекли обильные частные пожертвования, давшие в итоге 3 587 р. 50 к. На пути своего осуществления часовня-памятник встретила преграды. Одною из главных была чисто формальная.

По закону, исторические памятники, связанные с именами Высочайших Особ, могут устраиваться только из металла или тесаного камня, что весьма дорого. За недостатком средств на построение такого рода памятника, дело о часовне волей-неволей шло к прекращению. И только благодаря настойчивости и большим связям в высших правительственных кругах бывшего Велижского предводителя дворянства князя Константина Николаевича Гагарина5, удалось добиться разрешения строить часовню-памятник из кирпича. Деятельность князя Гагарина, как председателя строительной комиссии по возведению часовни-памятника, составляет светлую страницу в истории нашего памятника-часовни; не подлежит сомнению, что без энергии князя К.Н. Гагарина дело стояло бы и теперь без движения.

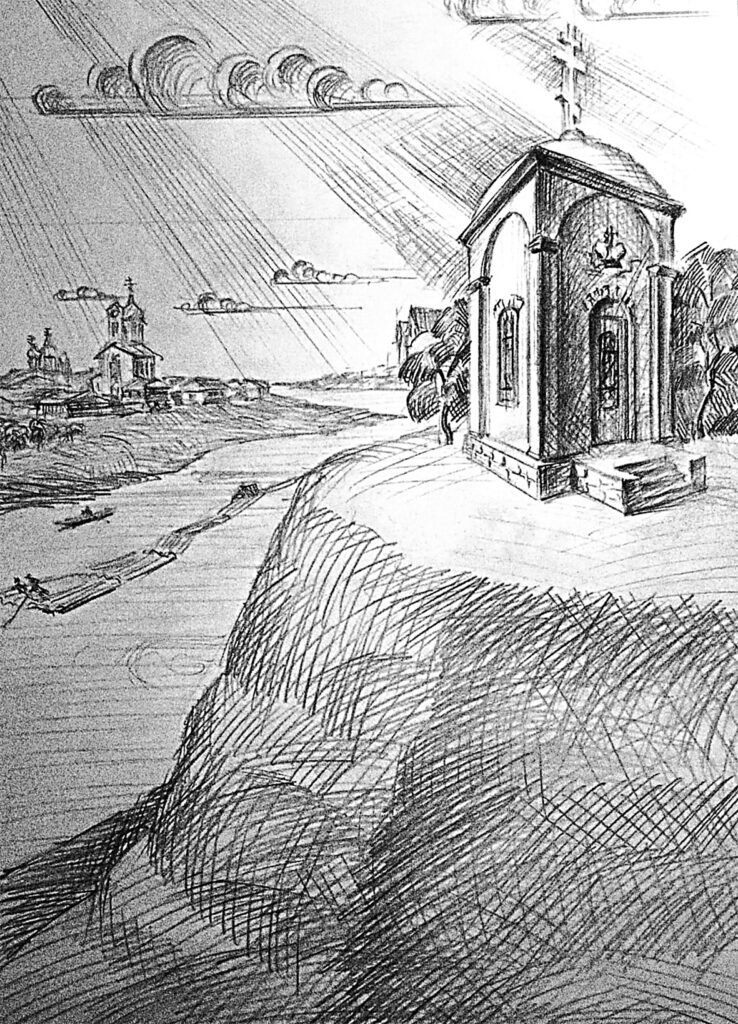

План и смету часовни-памятника безвозмездно составил инженер Г. Дунаев. Часовня построена из отборного кирпича, на высоком фундаменте из тесаного камня с таким же крыльцом о четырех ступенях.

По углам установлены фигурные колонны из тесаного камня. Стиль часовни-памятника чисто византийский, на куполе из оцинкованного железа водружен золоченный червонным золотом крест. Над входною стеклянною дверью красуется Царская корона, дверь и два боковых окна снабжены резными железными решетками. Кирпичи наружных стен и камни расшиты цементом, а внутренние стены и купол выштукатурены; пол устлан разноцветными плитками. Главное внутреннее украшение часовни-памятника – икона с ликами святых, имена коих носят члены Августейшего Семейства ныне Царствующего Дома и носили цари, начиная с Михаила Федоровича; написанная искусною кистью. На золотом чеканном фоне, в прекрасном киоте из дуба, эта икона является ценным даром Велижского Земства (сверх 1 500 руб.)

Торжество освящения часовни-памятника началось крестными ходами, которые из всех городских церквей, после богослужений, направились к собору, где литургию в сей день совершал настоятель собора протоиерей Николай Макринов6 с диаконом Велижской Ильинской церкви Т. Обрядиным7. День был весьма теплый. Умилительную картину представлял объединенный крестный ход из четырех Велижских церквей.

Торжество возглавлял протоиерей Н. Макринов в сослужении протоиерея Н. Спасского8 и священников Н. Савицкого, А. Щербакова9 и А. Овсянкина10, при четырех диаконах. Во время крестного хода, шествовавшего по улицам Духовской и Витебской, соборный хор, под управлением диакона И. Пиотровича11, исполнял песнопения последования чина малого освящения воды. По прибытии на место чин освящения воды был окончен, прочитана молитва на освящение икон и вся часовня внутри и снаружи, при пении «Спаси Господи», окроплена св. водою. Затем, с паперти часовни местным благочинным священником Н. Савицким была сказана нижепомещаемая речь, а по окончании оной начался торжественный молебен, положенный на день Возшествия на Престол Государя Императора. Приятно было видеть, как тысячная толпа богомольцев во время чтения молитвы преклонила колена. Весьма выразительно возглашено многолетие диаконом Обрядиным. Хор певчих громогласно и стройно пропел «многая лета». По окончании церковного торжества, предводителем дворянства действительным статским советником В.Д. Обтяжновым была прочитана телеграмма Его Императорскому Величеству, по случаю великого для велижан торжества. Долгое громкое «ура», при пении народного гимна, свидетельствовало о полной преданности велижан своему Монарху. После этого в том же порядке объединенные крестные ходы, при могучем колокольном трезвоне, во всех церквах, по Набережной улице возвратились каждый в свой приходский храм…

Речь при освящении часовни-памятника в Велижском городском саду «Липки» 21 октября 1915 г.

В переживаемую нами пору общего народного напряжения, по случаю тяжелых обстоятельств военного времени, настоящее торжество ярким лучом озарило нас. Ныне мы видим исполнение наших давнишних желаний. Здесь, где, к общему позору христианских насельников этого города, так еще недавно ютилась убогая часовня, угнетавшая и давившая религиозное чувство своею запущеностию, теперь красуется вот эта часовня-памятник 300-летия благополучного Царствования Дома Романовых. – Свято место сие, ибо, по преданию, здесь стоял храм Божий; тяжело и горько было видеть здесь запустение; но вот, наконец, благодарение Богу, торжество веры восприяло силу. Сей светлый день для христиан Велижа должен остаться в памяти навсегда. Хвала и честь инициаторам и устроителям этого благого дела! Часовня эта будет напоминать грядущим поколениям, как о ревности к славе Божией нас – их предков, так равно и о любви и преданности нашей Царю. И нынешний день общероссийского торжества, по случаю возшествия на Престол Государя Императора Николая ІІ-го, для нас велижан сугубо торжественен. – Вознося молитвы Творцу, чтобы Он Своею всесильною благодатию освятил это небольшое селение Славы Своея, мы, вместе с тем, усердно воззовем к Нему, да укрепит Он Царя нашего в великом и тяжелом деле народоправления и да исполнит желания сердца Его! – И эта наша усердная молитва в тяжелую годину бед, ниспосланную нашему дорогому отечеству, явится для Него самым приятным утешением и отрадою. Будем верить и твердо уповать, что Господь, «наказав нас кратким посещением печали, снова исполнит радостию и веселием сердца наши» и мы снова под скипетром благочестивейшего Государя нашего – этой отрасли славного Дома Романовых, увидим светлые дни нашего обширного Царства. Да здравствует-же наш Великий Русский Царь на многие лета!»12.

Сегодня этой часовни нет. Она исчезла, предполагаю, что задолго до начала Великой Отечественной войны, как и многие другие часовни, церкви в нашем районе. Незавидна и судьба названных выше священников. Но даже краткие биографии, приведенные мною в сносках, вызывают уважение к этим людям, искренне и бескорыстно любившим Велиж, делавшим свое дело наилучшим образом.

Мне остается выразить слова благодарности талантливому человеку Геннадию Федоровичу Цыганову, известному в районе как автор Памятного обелиска мебельщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на пл. Свободы (1985 г.), въездного знака «Велижский район» на границе Велижского и Демидовского районов (1988 г.), автор и исполнитель: памятника «Жертвам фашизма» по ул. Курасова (1990 г.), мемориала «Лидова гора» (9.05.1995 г.), Аллеи велижан – Героев Советского Союза в городском сквере (20.09.2003 г.), надгробия на братской могиле в д. Городище, Памятного знака «Сертейский археологический комплекс» и др.

По моей просьбе он нарисовал утраченную часовню-памятник по ее словесному описанию.

Н. Казаков

1. Савицкий Николай Каллиникович родился 21.05.1871 г. в с. Осынь Себежского уезда Витебской губернии. Окончил: Витебское духовное училище, в 1892 году – Витебскую духовную семинарию. 20.02.1911 г. – 03.1931 г. – священник Ильинской церкви в г. Велиже Витебской губернии. Благочинный 1-го Велижского округа 20.02.1911-1916 г. До перемещения в г. Велиж – благочинный 3-го Невельского округа, священник Язно-Пятницкой церкви. 1911-1918 гг. – зав. церковно-приходской школой при Ильинской церкви в г. Велиже. 08.1911 г. – 03.1918 г. – законоучитель в Велижской мужской гимназии. 28.05.1917 г. избирался открытым голосованием от священников товарищем председателя «съезда кандидатов в делегаты от Полоцкой епархии на Всероссийский съезд представителей от духовенства и мирян, назначенный в городе Москве на 1-е июня 1917 года». Протоирей (к 29.06.1917 г.). В 1922 году арестован, находился под стражей 30 дней, осужден вместе с членами церковного комитета помощи голодающим Поволжья за «…вынесение контрреволюционной резолюции по поводу изъятия церковных ценностей…», но по суду оправдан. В 1929 году осужден Велижским народным судом. После перехода контроля над зданием Ильинской церкви Велижскому горсовету «…продолжал исполнять религиозные службы и требы в Велижской Покровской кладбищенской церкви…» 7.10.1937 г. был арестован Велижским РО НКВД по Западной области и помещен в Велижскую тюрьму НКВД. Обвинялся в антисоветской агитации. Объявлялись благодарности: Епархиального Начальства (1911 г., 1913 г.). Награжден наперсным крестом от Св. Синода, выдаваемым (1913 г.). 10.11.1937 г. постановлением Тройки УНКВД по Смоленской области приговорен к расстрелу. Расстрелян 7.12.1937 г. Постановлением прокуратуры Смоленской области реабилитирован 26.04.1989 г. / «Полоцкие епархиальные ведомости» за 1911-1918 гг., статья священника В. Горидовец. Протоиерей Николай Савицкий (http://velizh.ru/info.php?id=auth_stat26). 2. Виноградов Иоаким Михайлович родился 10.09.1870 г. Получил два образования: гражданское – в археологическом институте, военное – в Виленском пехотном юнкерском училище, которое окончил в 1895 г. по 1-му разряду. Служил в армейских пехотных полках. В чине штабс-капитана участвовал в Русско-японской войне, был контужен. После войны служил в управлении Дежурного генерала Главного штаба. В 1910 году в чине капитана был определен исполнять должность Велижского уездного воинского начальника. В 1912 году обратился «в церковно-приходское попечительство с ходатайством об испрошении у Царя-Батюшки милости на отпуск 600 пудов старой меди на отливку колокола в память 100-летнего юбилея посещения Велижского Св.-Николаевского храма» Императором Александром I, увенчавшееся успехом. Колокола будут отлиты и установлены 22-23.09.1912 г. на колокольне Велижской Св.-Николаевской церкви. 6.05.1913 г. утвержден в должности Велижского уездного воинского начальника и произведен в подполковники. Имея слабое здоровье, много времени проводил на Кавказе, занимаясь лечением минеральными водами, где и застало его известие о начале войны с Германией. Прервав лечение, он срочно вернулся в г. Велиж, приступив к мобилизации и приему на военную службу добровольцев. Часовня была освящена в его отсутствие: с целью разрешения конфликта между ним и уездным предводителем дворянства, председателем присутствия В.Д. Обтяжновым, возникшим в ходе мобилизации и призыва в 1914 году, 19.02.1915 г. он был переведен в г. Алексин. В 1915 году ему была выражена Архипастырская благодарность за пожертвование в Велижскую Николаевскую церковь двух икон «а) Св. Великомученика Пантелеимона на дереве в простой раме и б) Святителя Иосафа в бронзовой ризе и багетной реме, ценою обе 15 руб.». Был женат, имел троих детей. Награжден орденами св. Анны 4-й ст. (1905 г.), св. Станислава (1908 г.). /«Полоцкие епархиальные ведомости» за 1912-1915 гг.; Д. Самулеев. Призыв Велижских новобранцев 1914 года// Журнал «Край Смоленский». 2015 г. № 7/. 3. По данным 1878 года имением Селезни владели Мордвиновы: Александр и Анна, наследники графа Мордвинова Н.С., известнейшего человека Российской Империи /Алфавитный поуездный список землевладельцев Витебской губернии, кроме крестьян, с показанием их вероисповедания и пространства принадлежащих им имений. Стр. 277–282. /Памятная книжка Витебской губернии на 1878 год. Составлена А.М. Сементовским. Витебск, 1878/. 4. Дочь Родзянко Павла Владимировича, владельца имения Усвяты, шталмейстера Высочайшего Двора. 5. Гагарин Константин Николаевич – уездный предводитель дворянства Велижского уезда в 1912-14 гг. Князь. Статский советник. В 1912-14 гг. по должности являлся председателем: уездного Съезда, уездного по воинской повинности присутствия, уездной Землеустроительной Комиссии, уездного училищного совета, уездного Комитета Попечительства о народной трезвости, уездного Тюремного Отделения. Председатель строительной комиссии по возведению часовни-памятника. /Велижский уезд. Стр. 72-73. /Памятная книжка Витебской губернии на 1912 год. Витебск, Губернская типография. 1912/; Велижский уезд. Стр. 108-109. /Памятная книжка Витебской губернии на 1914 год. Витебск. Губернская типография. 1914/. 6. Макринов Николай Васильевич. Член-соревнователь Витебского Св.-Владимирского Братства в 1898 году. Настоятель Св. Духовского собора в г. Велиже 16.11.1913 г. – 1917 г. До перемещения в г. Велиж служил священником при Витебской Петро-Павловской церкви. Протоиерей. Член Кирилло-Мефодиевского Общества в 1914-1915 гг. Награжден палицею (к 29.06.1917 г.). /Полоцкие епархиальные ведомости» за 1898-1917 гг./. 7. Обрядин Тихон. Помощник регента Смоленского Троицкого хора в 1911 году. 16.03.1911 г. назначен, согласно прошению, и. д. псаломщика к Витебскому Св.-Успенскому собору. 16.06.1911 г. перемещен, согласно прошению, на вакансию и. д. псаломщика к Витебскому Св.-Николаевскому кафедральному собору. Диакон. С 25.07.1911 г. перемещен, согласно прошению, на вакансию псаломщика к Велижской Св. Ильинской церкви. Обладал сильным, приятным басом. Участник антисоветского мятежа в 1918 году: вместе с группой гимназистов попытался захватить у большевиков пулемет в Семичевском Бору. Расстрелян на Покровском поле г. Велижа 28.11.1918 г. Архиерейским Собором РПЦЗ в 1981 году внесен в список Новомучеников и Исповедников Российских. /«Полоцкие епархиальные ведомости» за 1911-1915 гг; Велижский уезд: становление советской власти. Велиж. 2005. Перевод с белорусского языка, автор-составитель Н. Казаков /Ю. Витьбич. Антыбальшавiцкiя павстаньнi i партызанская барацьба на Беларусi. Нью-Ерк, 1996. Велижское восстание. Стр. 15. Перевод Н. Казаков/; https://smoleparh.ru/novosti/2019/05/krestnyiy-hod-k-semichevskomu-boru-v-velizhskom-rayone/?ysclid=lqunfwy0n7803135797/. 8. Спасский Никонор (Никанор) Евфимович. Священник Езерищенской церкви Себежского уезда в 1877 году. Священник Велижской Кресто-Воздвиженской церкви 31.10.1902 г. – 1915 г. До перемещения в г. Велиж, согласно его прошению, был священником Невельского собора. Член Витебского Епархиального Св.-Владимирского Братства (1903 г.). 15.04.1912 г. Его Преосвященством утвержден членом благочиннического совета 1-го Велижского округа. Возведен в сан протоиерея 18.07.1913 г. во время посещения Епископом Полоцким и Витебским Владимиром г. Велижа. Объявлялась благодарность Епархиального Начальства по постановлению Полоцкого Епархиального Училищного Совета «За усердное отношение к делу церковно-школьного просвещения, как священнику-заведующему и законоучителю 1-й Велижской церковно-приходской школы, 27.11.1912 г. и 4.03.1913 г. Награжден набедренником («За честную жизнь и полезную службу святой церкви», 1877 г.). /«Полоцкие епархиальные ведомости» за 1877-1915 гг./. 9. Щербаков Александр Маркович. 25.06.1897 г. определен на должность псаломщика к Агрызковской церкви Велижского уезда. 16.05.1898 г. перемещен на должность псаломщика к Липинишской церкви Двинского уезда Витебской губернии. 10.08.1901 г. с должности учителя Якубинской церковно-приходской школы был определен священником при Николаевской церкви г. Велижа; в 1902 году, 1905-1909 гг. был также членом и секретарем уездного Отделения Витебского Епархиального Св.-Владимирского Братства. Председатель местного церковно-приходского попечительства (с 6.08.1910 г.). Член Кирилло-Мефодиевского Общества в 1914-1915 гг. Товарищ председателя собрания «священно-церковно-служителей и мирян 1-го Велижского округа», собранных «для обсуждения вопросов устройства приходской жизни, выдвинутых общим заседанием чрезвычайного съезда представителей духовенства и мирян Полоцкой епархии», 28.05.1917 г. Удостоен Архипастырского благословения «за примерное служение церковно-школьному делу» (распоряжение епархиального начальства по представлению Полоцкого Епархиального Училищного Совета, 10.01.1911 г.). Объявлялась благодарность Епархиального Начальства по постановлению Полоцкого Епархиального Училищного Совета «За усердное отношение к делу церковно-школьного просвещения, как священнику-заведующему и законоучителю Миловидской церковно-приходской школы, 27.11.1912 г. и 4.03.1913 г. Полоцкий Епархиальный наблюдатель протоиерей Нил Серебреников в своем отчете «о состоянии церковных школ» в 1912-1913 уч. году называл его как одного из лучших заведующих церковными школами (Велижской Николаевской), отличающего «особенною ревностию и усердием». Его сын – Юрка Витьбич, родившийся в г. Велиже, получил известность как белорусский писатель. Награжден набедренником («К дню св. Пасхи», 1905 г.), скуфьею («Ко дню Св. Пасхи», 1909 г.), камилавкою (ко дню Рождения Его Императорского Величества – 1914 г.) / «Полоцкие епархиальные ведомости» 1897-1915 гг./. 10. Овсянкин Арсений Васильевич. Священник церкви в с. Лесохино Велижского уезда, прибыв сюда «только что посвященным Священником». С 16.03.1883 г. перемещен, согласно прошению, из с. Лесохино в с. Велище. В 1884 году утвержден, согласно выборам, «председателем церковно-приходского попечительства в с. Велищах». С 1885 года был также законоучителем Велищанской церковно-приходской школы. В 1887 году утвержден кандидатом в благочиннический совет по 3-му Велижскому округу. Упоминается в документах как законоучитель Велищанской церковно-приходской школы Полоцкой епархии по Велижскому уезду в 1888-89 учебном году, здание для церковно-приходской школы было построено его трудами на взносы прихожан. Член Витебского Епархиального Св.-Владимирского Братства (1903 г.). Священник Велищанской церкви в 1900 году. Священник Велижской Кресто-Воздвиженской церкви в 1912-1916 гг. 15.04.1912 г. Его Преосвященством утвержден кандидатом к члену благочиннического совета 1-го Велижского округа, священника Кресто-Воздвиженской церкви Н. Спасского. Преподано Архипастырское благословение «за сделанные пожертвования» утварными вещами в Велижскую Кресто-Воздвиженскую церковь (1914 г.). Любил породистых лошадей, «равных которым у помещиков [Велижского уезда] не было, на них он сам только и мог ездить и ездить быстро, особенно верхом, так что деревенская собака иногда не угонялась за ним». Награжден набедренником (1883 г.), скуфьею (1900 г.), камилавкою (1913 г.). 11. Пиотрович Иоанн. Диакон Свято-Духовского собора, учитель Велижской 3-й церковно-приходской школы. Награжден книгой «Библия» (Определение Училищного при Св. Синоде Совете «Ко дню памяти свв. Мефодия и Кирилла, первоучителей славянских», 30.04.1912 г.). Выражена благодарность Епархиального Начальства (по постановлениям Полоцкого Епархиального Училищного Совета от 27.11.1912 г. и 4.03.1913 г., утвержденным Его Преосвященством, Преосвященнейшим Епископом Никодимом «За усердное отношение к делу церковно-школьного просвещения») /Полоцкие епархиальные ведомости. 1912-13 гг./. 12. Благочинный 1-го Велижского округа, священник Николай Савицкий. Освящение часовни-памятника 300-летия Царствования Дома Романовых, в саду «Липки» г. Велижа 21 октября 1915 года; Речь при освящении часовни-памятника в Велижском городском саду «Липки» 21 октября 1915 г. Стр. 839-844 /Полоцкие епархиальные ведомости. 1915. № 49/.